経営支援

脱赤字! 3つのステップで黒字経営を力強く支援します!

利益が出る経営計画の作成&経営会議による経営計画の活用支援

STEP1 脱赤字を目指す経営計画の作成(どこに手を打てば黒字になるか?)

将来の明確なビジョンをもとに、一緒に利益が出る経営計画の立案いたします。

黒字経営を考える気持ちは社長と同じくらい、真剣勝負です。

中期経営計画の作成

5か年計画の作成を行います。 社長自身が将来の明確なビジョンを示します。

社長の最も重要な仕事、それは自社のビジョンを明確に描くことにあります。そのために、社長自らが自社の強みと課題を整理した上で、 経営理念・経営目標を踏まえ、今後どの分野で勝負するか(事業ドメイン)を定め、3~5年後の行動計画(戦略)と数値計画を決定します。

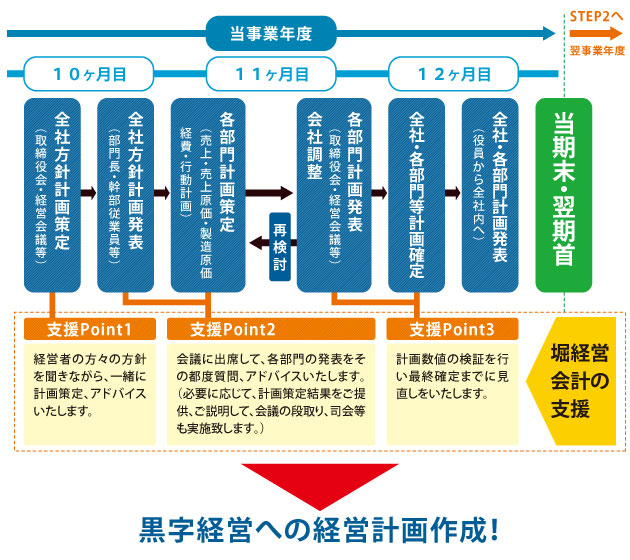

単年度経営計画の作成

5か年の計画を単年度の計画に落とし込んで、部門別で採算を合わせます! 社長主体の「トップダウン方式」又は現場参加型の「ボトムアップ方式」により、数値目標とその達成方法を具体化します。

- 具体的には

- 必要固定費(昇給、賞与、新規採用、販促費、広告費等…)

- 借入返済必要額

- 設備投資

- 目標売上及び粗利(どの商品をどの市場に提供するか…)

- 回収、支払条件

などのシミュレーションを行い、行動計画(戦術)と損益・資金繰りの1年後の見通しを立てます。 企業にとって最適な意思決定が可能となり「どんぶり勘定」から「先見経営」による創造型企業に生まれ変わります。 企業によっては、幹部の方に参加いただき各部門の経営計画の策定を行っていただきます。

経営計画発表会

全社員参加のもと、社長のビジョン及び今期の経営目標等を明確にし、会社(社長)と社員のベクトルをあわせ一丸となって、1年をスタートします。 さらに、部署目標や個人目標まで落とし込みをすることにより社員一人一人が活性化され目標の実現性が高まります。

帳票のイメージ

クリックすると拡大してご覧いただけます

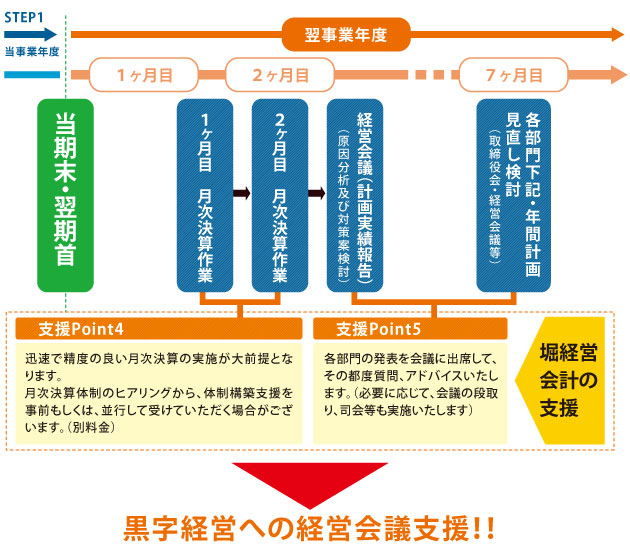

STEP2 経営会議による経営計画の効果的な活用(いかに売り上げを伸ばすか?)

毎月の経営会議支援で、予算計画と実績対比を報告いたします。

利益を出せる会社&安定的な事業運営を実現します。

予実管理

一緒に作成した経営計画を基に予実(予算実績)管理を行います。 ここでは、損益計算書だけでなく資金繰り表や商品別・部門別売上管理、前月の課題管理チェックをします。 これにより、ズレの原因に対して常に先手を打つことが可能となります。なお、実績を早く把握するためには自計化による 月次決算制度の確立が必要になります。

先行管理

継続MASシステムで来月以降の損益・資金の見通しを確認し、資金手当て等が必要な場合に早めに手を打ちます。 この時、売上見通しを変更しながら資金繰りの検討を行うと、より現実的な「先行管理」が実現できます。 企業によっては、独自の先行管理表を使用して営業管理を行っています。

経営会議

経営幹部と「月次報告書」をもとに経営会議を行い、前月の結果を確認するとともに、来月以降、「どう手を打つべきか」「何をすべきか」を決定します。

- 具体的には

- 売上、主要経費、経常利益等の損益の達成状況を確認し、目標利益を確保するために検討を行います。

- 先月の課題管理シートのチェックを行います。

- 売上分類別の売上達成状況を月別に確認し、来月以降の販売活動と売上見通しを検討します。

※時に厳しい助言をさせていただき行動計画(戦術)の見直しを繰り返し行うことにより、目標達成の意識が根付き幹部の育成にもつながります。

STEP3 細密な分析により、問題点の把握

必要に応じた細密な分析により、問題点の把握をいたします。

分析により課題を明らかにすることで企業の強靭な体力をつくります。

経営財務分析

決算書は業績を見るための大切な資料であり、経営者の成績表です。 決算書の意味がわからなければ、どこに問題があるのかわからず、対策も立てられません。 健康診断や人間ドックの診断結果によって食生活の改善や運動、 時には治療が必要なこともあります。自分では大丈夫だと思っていても、診断結果が数値で示されると、健康であり続けるために必要な対策をすることは、 会社も同じです。

また、金融機関は会社を格付評価し、評価に合わせて融資内容を決定します。 もちろん、財務項目以外に、経営者の資質や業界の将来性等の非財務項目によっても格付されますが、自社の財務体質がどのように評価されるのか、 同業他社と比べてどんな位置付けにあるのかを客観的に知ることは、金融機関との付き合い方においてとても大切なことです。

ぜひ、一度決算財務分析をお受けになってみてください。

以下のような悩みを抱えた方に、決算財務分析を行っております。

- 他の会計事務所と顧問契約をしているが、決算書を渡されるだけで、詳しい分析をしてもらったことがない

- 自社の業績が同業他社と比べてどの位良いのか、悪いのか把握できていない

- 利益が出ているが、手元にお金が残っていない

- 財務会計上の問題点を把握して、早めに手を打ちたい

| 特徴01 | 同業他社との財務比較ができる『TKC経営指標(BAST)』(平成24年版 収録法人数は22万3千社)のデータを元に、同業他社と比較して、財務内容を評価するので、お客様の位置付けがわかります。 |

|---|---|

| 特徴02 | 過去から現在の業績推移がわかる 過去3期分の決算書を使って、比較分析することで、過去から現在までの業績推移を見ることができ、当期の問題点に気付くことができます。 |

| 特徴03 | グラフや図表で視覚的に経営状況がわかる 決算書は理解しにくく、難しいものです。そんな難しい数字も、グラフや図表を使って表すことで、経営状況を視覚的に捉えることができ、比率分析の意味も理解できるようになります。 |

| 特徴04 | 利益を出すための売上高がわかる 損益計算書を変動損益計算書に組み替えることで、損益分岐点売上高を把握していただけるとともに、現在の売上高の安全度や必要な利益を得るために必要な売上高がわかります。 |

| 特徴05 | キャッシュフロー経営ができる 創業時からの利益と現在の現預金の関係を明らかにすることで、キャッシュを増やすために何をすべきかわかるようになります。 |

※この決算書分析を基に、貴社だけのオリジナル『儲かる会社の決算書セミナー』もできます!

同規模同業種との比較分析

不景気の世の中、同業他社はどんな状態なんだろう。と考えたことはありませんか?

多数の同規模同業種の資料より優良企業との比較分析を行い、経営助言をします。

会社風土分析(従業員15人以上向け)

経営者と社員のギャップを調査分析し、組織課題を明らかにします。 そこで、経営幹部の方も含む全従業員に簡単なアンケートを実施して、組織風土の見える化を実施します。 アンケートは完全無記名で、経営者の方にもアンケートの現物はお渡ししません。

- アンケートサンプル

社内アンケート

管理力分析

体力分析

販売力分析